当サイトが最もお得

ホテル予約

当サイトが最もお得

レストラン予約

北海道・赤井川村の『おいしい』のひみつ

赤井川村はその四方を山々に囲まれた「カルデラ」の里。

さわやかな風が吹き渡るこの里には、人々の情熱とパワーがあふれています。

赤井川村の『おいしい』をささえる人々に、会いに行きました

北海道・赤井川村は、四方を山に囲まれたカルデラ盆地。

この特有の地形が昼夜の寒暖差を生み出し、野菜の糖度を高め、おいしさを育んでいます。

けれど、この深い味わいは、きっと自然の恵みだけではありません。

赤井川村フェアの開催にあたり、私たちは「誰が、どんな想いで育てているのか」を知ることが大切だと考えました。

そして、レストランを訪れるお客様に、その想いごとお届けできるように。

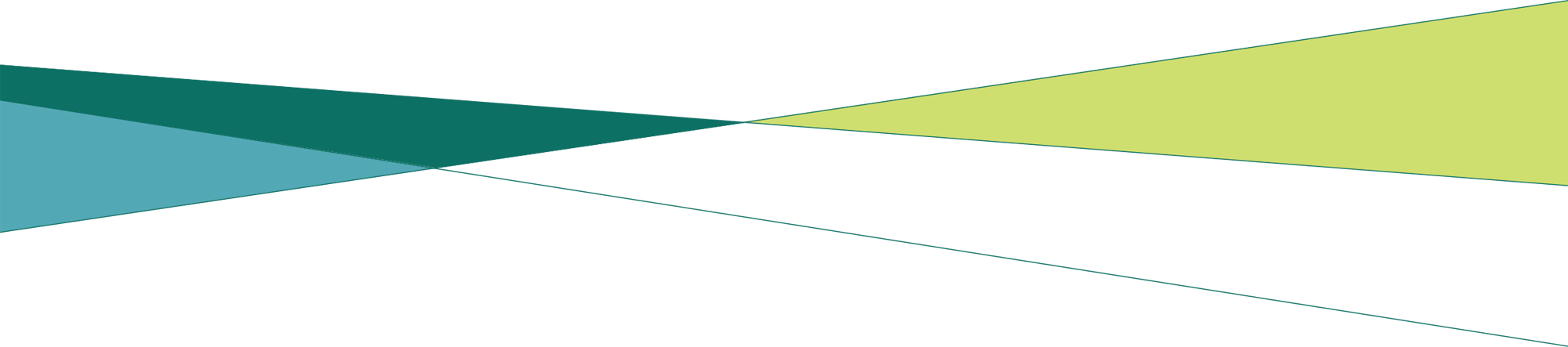

今回、クロスホテル札幌のシェフが赤井川村を訪れ、生産者のみなさんに会いに行ってきました。

おいしい出会いはここから。生産者と食卓を結ぶ

『かしづく』須藤 絵利香さん

今回、私たちと赤井川村の生産者のみなさんをつないでくださったのは、

この地から産地直送の新鮮野菜を全国に届けているお店『かしづく』の須藤 絵利香さんです。

大都会から赤井川村へ移住し、豊かな自然と、そこに暮らす人々、そして何より“おいしい食べ物”に出会った須藤さん。

その魅力に心を奪われ、「このおいしさをもっと多くの人に伝えたい」と、産地直送や収穫体験などの活動を始めました。

生産者との日々の対話を大切にし、その想いや過程に丁寧に寄り添いながら想いと一緒に「おいしい」を届ける須藤さん。

だからこそ、私たちは“物語のあるおいしさ”と出会うことができました。

そのおいしさに込められた“つくり手”の想い

クロスホテル札幌に「おいしい」を届けてくださる“つくり手”

1.「手間ひまかけて、“味”を育てる」 二川農園

ただ、トンネル栽培は天候の影響を受けやすく、時代とともにビニールハウスへと移行。今では10棟以上のハウスが整備されています。

10棟以上あるハウスでは、夏に向けて「ルピアレッド」という品種の赤肉メロンを栽培中。

特徴的なのは、下仁田ネギを一緒に植えていること。

「ネギを一緒に植えることで、メロンの根に病気がつきにくくなるんです。ネギが予防になってくれるんですよ」

昭和の頃は多くの農家がやっていたというこの手法。今では少なくなったけれど、二川さんはずっと大切に守り続けています。

さらに、「接ぎ木」をしないことにも強いこだわりがあります。

「確かに病気には強くなるけれど、味や旨味が薄れてしまう気がして。うちは、手間がかかってもやらないんです」

丁寧に育てられたメロン。手を抜かず、自然に逆らわず、ひとつひとつの工程に理由と想いが込められていました。

「“二川さんのメロンをください”って、遠くからわざわざ買いに来てくれる方がいるんです」

夏の間だけ開く直売所は行列ができるほどの人気。

スーパーの棚に並ぶ“北海道産”というくくりではなく、“二川農園”の名前を覚えて、探して、訪ねてくれる人たちがいる。

それが何よりうれしいのだと、穏やかな笑顔で話してくださいました。

食べた人の記憶に残る、心を動かす味。それを、黙々と、まっすぐに作り続ける姿勢が、私たちの心にも静かに響きました。

2.「“アスパラにすべてをかける”」コロポックル村

赤井川村のなだらかな丘の一角にある「コロポックル村」。

ここでアスパラを育てているのは、赤木陽介さん。農業とは無縁の道から転身した、いわゆる“新規参入組”です。

「何も知らなかったから、逆に“こうするのが当たり前”っていうのがなかったんです」

だからこそ、赤木さんはすべてを疑い、調べ、納得のいくまで突き詰めてきました。

アスパラの土づくりにかける情熱は、まさに“執念”。

50トンもの水と微生物を土に加え酸欠状態にし、太陽熱で温度を上げることで一度土をリセット。病気に強く、アスパラが健やかに育つ土を整える作業をするのは、10年に一度。

「アスパラを育て始めたら、10年は土に触れない。だからこそ最初が勝負なんです」

農薬や化学肥料に頼らず、自然の力を最大限に生かす赤木さんの姿勢は、いま注目される“次世代農業”そのものです。

その想いがたくさんの料理人の心をうごかし、全国から直接注文が殺到し、今ではほとんど小売店では手に入らないほど。

一手間、一工夫が、まっすぐに価値となって伝わっている証です。

土を整え、環境を見直し、ひとつひとつの手間を惜しまない。

そんな毎日の積み重ねに、アスパラは必ず何かしらの“答え”を返してくれるのだそうです。

「だからこそ、やっていて楽しいんですよね」

赤木さんが語るその言葉には、挑戦の中にある喜びと、作物との静かな信頼関係が滲んでいました。

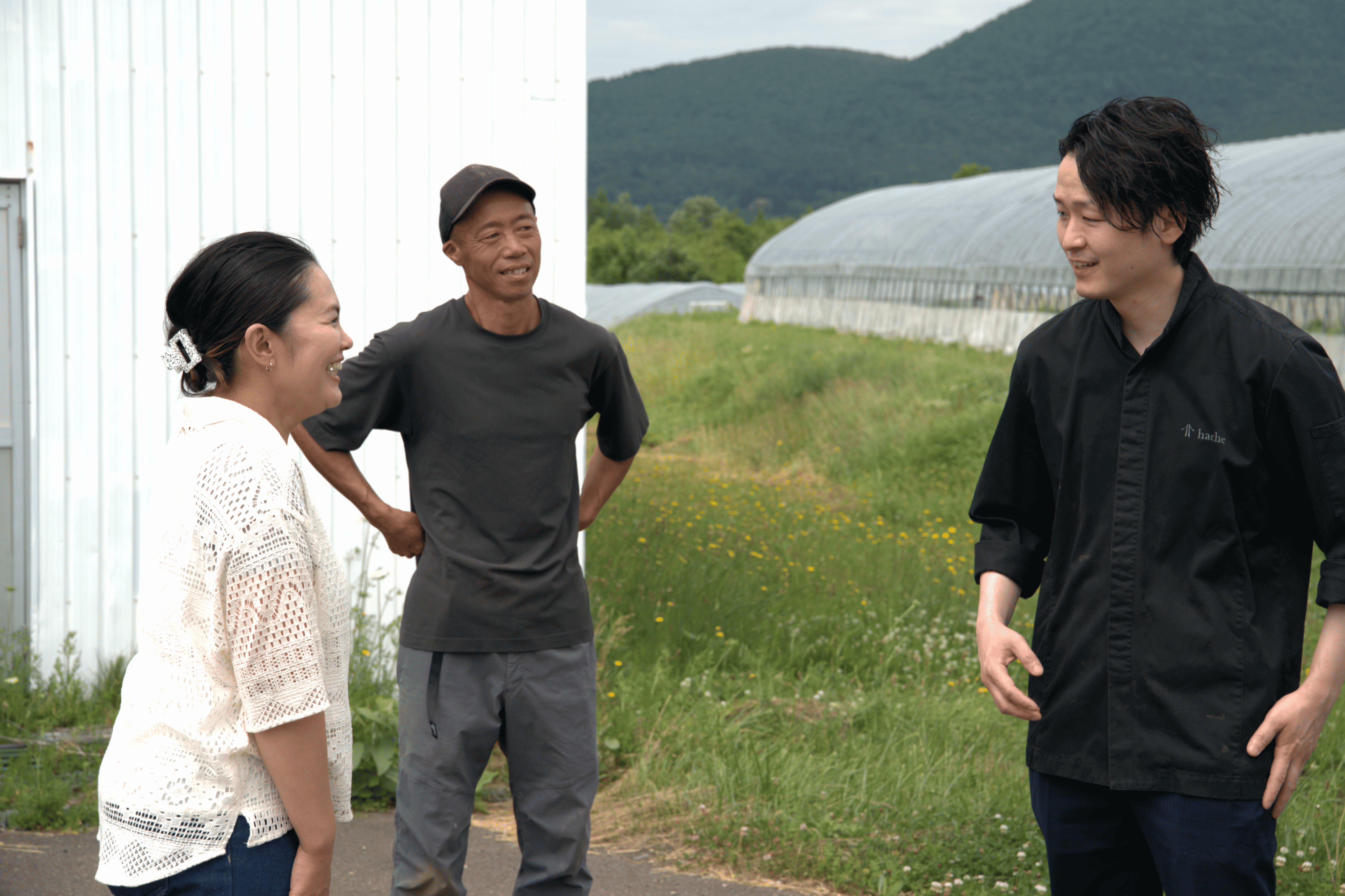

3.「“毎日飲みたい、ちょっとおいしい牛乳”を目指して」山中牧場

北海道の豊かな自然に抱かれるようにして、赤井川村で牛乳をつくり続けている「山中牧場」。

高原に建つその牧場では、朝晩の気温差と清らかな空気の中、牛たちがのびのびと育っています。

そんな山中牧場で、牛乳づくりの中核を担うのが山中宣太郎さん。

創業は昭和45年。お父様が3頭の牛から始めた牧場は、牛乳の加工から販売までを一貫して行う、数少ない牧場へと成長してきました。

今では宣太郎さんが工場長として製造を、お兄さんが社長として牧場を、妹さんが小樽で販売を担い、三兄妹で力を合わせて営んでいます。

「牛の育て方よりも、僕たちは“つくり方”にこだわっています」

そう話す宣太郎さんの目は、まさに牛乳職人。

一般的に主流な“効率重視”の大量生産とは逆の道を行く山中牧場。牛乳は75度15分で殺菌しますが、その加熱や冷却のスピード、圧力、時間などを研究実験を重ね、機械もオーダーメイド。細部にわたる温度管理の積み重ねが、“ちょっとおいしい毎日飲める牛乳”の秘密です。

「いつ飲んでも同じ味になるよう、脂肪分の変化にも対応しています。目指しているのは、もう一杯飲みたくなるような軽やかな味わいですね」

山中牧場の牛乳には、熱烈なリピーターが少なくありません。

「100人中1人でも“また飲みたい”と思ってくれたら、それでいいと思っています」

大量に、安く売る牛乳でもなく、高価な“ご褒美牛乳”でもない。日常の中に自然に溶け込み、でもどこか特別感のある味を届けるため、日々の衛生管理にも細心の注意を払い、妥協のない仕事を続けています。

「やっぱり“おいしい”の前に“安心・安全”がなければ。信頼される味であることが一番大事ですから」

毎日飲みたくなるような牛乳を、ていねいにつくる。

その思いが、今日も一杯の中に息づいています。

想いにふれて、自分で採るから、もっと「おいしい」。赤井川村の収穫体験。

今回ご紹介した生産者のみなさんに、実際に会いに行ける体験があるのをご存知ですか?

「かしづく」では、赤井川村での収穫体験を通じて、生産の現場を自分の目で見て、手で触れて、味わえる機会を提供しています。

旅の中で出会う「人」と「風景」は、きっとその後の食卓にも、小さな変化をもたらしてくれるはずです。

次の旅は、赤井川村で“おいしい物語”に出会ってみませんか?